| ♣_______Page mise à jour le 13 mars 2018 vers 07h40 TUC |

Quelques récits traduits de The Black Border

On trouvera dans cette page la traduction de quelques-uns des récits publiés par Ambrose Elliott Gonzales dans son livre The Black Border (que l'on peut lire et télécharger à cette adresse [⇒]).

Les textes du livre alternent – et parfois mélangent – l'anglais (introductions, commentaires, certains propos) et le gullah (majorité des dialogues, récits rapportés). Ci-dessous, la traduction de l'anglais apparaît en rouge brique, celle du gullah, dans la couleur orange habituelle.

Introduction

w sur la forme, son manque de rigueur (his fictionalized approximation of Gullah dialogue ).

On ne peut que respecter (y compris dans le sens où on respecte un règlement ) cette perception, mais ne pas la partager entièrement :

q s'il n'était pas un scientifique, Gonzales n'était pas non plus un humaniste : rien d'une Margaret Mead ou d'un Théodore Monod, pas d'empathie ni même de sympathie – mais la recherche du détail croustillant, du portrait qui fait mouche et (c'est du moins ce que j'ai ressenti en le traduisant), un goût prononcé pour l'ironie, ne reculant pas devant un certain cynisme à l'occasion d'un bon mot ou d'un petit morceau de bravoure, surtout si c'est aux dépens des autres – et, pour un planteur blanc, fils d'officier sudiste, les autres ont facilement la peau noire.

C'est dans cet esprit que ces textes ont été traduits – sans empathie non plus avec leur auteur, mais en lui reconnaissant un sens de la narration, de la mise en œuvre et de la dérision. En pensant alors moins à Maupassant qu'à Louis-Ferdinand Céline – celui du Voyage ou de Mort à crédit .

Le Pays gullah

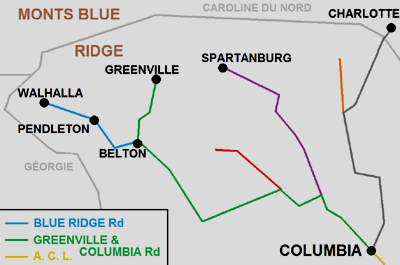

| Avec pour capitale Charleston, La Ville , et pour cœur le Bas Pays (Low Country ) autour de Beaufort et de Saint Helena, le Pays gullah comprend de nombreuses îles séparées de la côte ou entre elles par tout un réseau de rivières et de bras de mer. Son climat (propice à la culture du riz) et sa situation géographique en faisaient une région à part, relativement isolée, dont les habitantes étaient dans leur grande majorité d'origine africaine. NB1- Sur la carte aa les noms des villes sont indifféremment en rouge ou en violet. NB2- Placer le curseur sur la carte pour afficher les noms en gullah aa |   |

Quelques mots sur la langue gullah telle qu'elle est présentée dans The Black Border

- Son vocabulaire est d'origine anglaise, mais avec diverses simplifications phonétiques :

- remplacement de [ð] par d et de [θ] par t ;

- remplacement de diverses syllabes finales non accentuées (after, colour, fellow ) par [ə], écrit en général uh ;

- assimilation de certains groupes consonantiques (after a attuh, have to a haffuh)

Une page voisine [⇒] propose la traduction du lexique gullah rassemblé par Ambrose Gonzales.

- Sa syntaxe, en partie empruntée aux langues d'origine des esclaves, utilise une forme unique pour le singulier et le pluriel des noms ainsi que les personnes et temps des verbes ; par exemple, de medjuh peut être la ou les mesure[s], uh medjuh, je mesure ou j'ai mesuré, dem medjuh, elles/ils mesurent ou mesuraient, medjuhr'um, mesure[z]-les ou en les mesurant.

q Mon Monsieur | My Maussuh (pages 24 à 28) |

On doit pouvoir mesurer les bienfaits du système de l'esclavage sous de bons maîtres au fait que Joe Fields, un Noir aux yeux jaunes, aux genoux cagneux, aux pieds de travers, longtemps le mari de Philippa, pendant quelque temps père de jumeaux, vantait encore, cinquante-trois ans après la guerre (3), la valeur et les œuvres de son ancien maître (2b), Duncan Clinch Heyward (2a), un temps gouverneur de Caroline du sud, présentement collecteur des taxes locales et siégeant à la recette des douanes dans le haut bâtiment de Palmetto à Columbia, avec autorité sur la taxe de guerre, les surtaxes et tout autre impôt prélevé localement par un gouvernement bienveillant sur ses loyaux administrés (3). […] Lors d'une réunion récente de Noirs inoccupés, à la gare d'Adams Run, quelqu'un fut d'avis que le Président, bien que Dimicraque , devait être un type bien (5) pour avoir rallongé les jours pour les peaux sombres et emporté les chemins de fer. New York, dans l'esprit des Noirs de la Côte, est l'ultima Thule – à la fois l'extrême nord et le véritable cœur du Pays Yankee, là où, dans sa majesté impressionnante, le Président des États-Unis est supposé siéger comme Zeus sur l'Olympe, ou comme « mon Monsieur » (5) à Columbia (6). « Oui, mon gars » dit Joe « le Président (7) est un type bien, c'est sûr, mais pas aussi bien que Monsieur, parce que mon Monsieur a dû aller à New York (8) pour dire au Président ce qu'il devait faire. Pareil que monsieur dit à M. Jaycocks (9) (celui qui surveille la région de la Combahee) combien de riz et de tout il faut planter, pareil il a dit au Président quoi faire, et le Président a été assez bien pour le faire. Alors Monsieur croise les jambes et réfléchit encore. Il trouve une nouvelle ruse ! Monsieur le remercie pour la loi qu'il a faite, mais lui dit qu'une chose qui l'ennuie est le chemin de fer qui va de White Hall (18) à Charleston. Il lui dit que tous les samedis, la gare de White Hall est remplie de Noirs qui vont à la ville dépenser leur argent. Monsieur lui dit que le billet et le trajet ne sont pas assez chers, et que, si le Président lui donnait le chemin de fer, il augmenterait le prix du billet, et ainsi, les Noirs ne pourraient pas voyager aussi facilement. Le Président lui dit que oui, c'est un très bon plan, mais qu'il a un gendre très habile pour soutirer de l'argent aux Blancs et que, s'il peut soutirer de l'argent aux Blancs, il peut en soutirer aux Noirs tout aussi bien ; il dit qu'il prendra le chemin de fer aux Blancs et le donnera à son gendre (19) ; et monsieur lui dit que c'est très bien, qu'il est d'accord avec lui pour ça, et alors monsieur rentre chez lui, et écrit une lettre à M. Jaycocks pour lui dire de faire travailler les Noirs une heure de plus chaque jour que Dieu fait, et M. Jaycocks transmet le message ; et, avec l'aide de Dieu, le gendre du Président fait payer plus cher les Noirs pour prendre le train, et tout le monde dit que le Président est un type bien d'avoir fait la loi mais, dites-moi, c'est mon Monsieur qui a fait faire la loi par le Président ! Il est rusé, pour tout organiser pour que le Président et lui n'aient pas à travailler ! Mon Monsieur n'est pas fait pour travailler. Non, monsieur ! » |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il est évident que Joe prête à Heyward le réflexe de crainte qui lui ferait fermer les yeux, à lui, Joe ; mais n'est-ce pas plutôt (et plus tôt , dans la chronologie de l'écriture du livre) Gonzales qui prête ce réflexe à Joe ?

- Quelques constats :

- évident – c'est Joe Fields qui parle ;

- tout aussi évident – ledit Joe n'assistait pas à la scène qu'il raconte ;

- hautement probable – Duncan Heyward ne lui en a pas fait le compte-rendu, et Joe n'en a pas eu le récit même de deuxième ou de troisième main ;

- vraisemblable, donc – Joe imagine les propos tenus par Thomas Wilson et Heyward.

- Mais reportons-nous aux faits réels, tels qu'ils sont consignés dans la page de WikiMonde consacrée à l'USRA [⇒], qui

est le nom donné à la nationalisation des chemins de fer des États-Unis qui eut lieu entre 1917 et 1920. […] Le 21 mars 1918, le Railway Administration Act est mis en vigueur et l'ordre de nationalisation décidé par le président Wilson en 1917 est confirmé. Wilson nomme son gendre William Gibb McAdoo, Secrétaire au Trésor, directeur général de la nouvelle USRA .

[…] Les salaires et les taux pour les transports des passagers et des marchandises de l'USRA ont considérablement augmenté en 1918.

- On peut alors observer qu'en réalité, Joe était diablement bien informé, et que, si les faits sont déformés, ils ne sont en rien inventés.

Ce passage peut alors apparaître clairement comme une attaque de Gonzales contre Thomas W. Wilson (et le parti démocrate plus généralement), dans laquelle Joe Fields n'est que l'outil permettant à l'auteur de critiquer le président avec un rapport efficacité / prise de risque imbattable.

w Tartarin de Lewisburg (1) | The Lion Killer (pages 45 à 52) |

Dans un récit précédent, une jeune femme travaillant dans la plantation de Lewisburg (l'une de celle que possédaient les Heyward), s'était amusée à fabriquer « le truc du Diable », un appareil produisant des bruits insolites qu'elle avait fait passer pour le rugissement d'un lion et grâce auxquels elle commençait à terroriser ses voisins. Comme on peut s'y attendre, Duncan Clinch Heyward y avait rapidement mis le holà, mais sans divulguer la supercherie. Voilà pourquoi les autres habitants de la plantation,

n'entendant plus la voix terrible se répercuter la nuit à travers bois ou le long des berges de la rivière, crurent que le lion, chassé par l'esprit des prières, était parti de chez eux pour aller dans quelque communauté moins pieuse. Ceux qui avaient raconté des contes fantatiques sur la créature féroce dont les yeux flamboyants avaient brûlé dans leurs âmes, dont les griffes ensanglantées les avaient glacés de terreur, racontèrent et racontèrent encore, avec enjolivements et force détails, (et finirent par croire eux-mêmes) les premiers récits de leurs rencontes avec le monstre. Quelques-uns de ceux qui n'avaient eu aucune exprérience personnelle du lion de Lewisburg crurent seulement à une partie des contes répétés à satieté. D'autres se montrèrent franchement sceptiques car, alors que pratiquement tous croyaient à l'existence du lion, peu étaient désireux de laisser aux conteurs le prestige d'avoir traversé sain et sauf d'aussi dangereuses aventures. […] D'une certaine façon, il était généralement admis que, venant à la rescousse des prières de la plantation, « Mass Clinch » (grâce à son magnétisme personnel ou par l'exercice de son autorité d'ancien gouverneur) avait beaucoup fait pour accélérer le départ de l'hôte à crinière. Cette rumeur voyagea à travers les vignes sur une cinquantaine de kilomètres, de la Combahee à Adams Run, séjour habituel de Joe Fields, l'ancien esclave (3) de l'ancien gouverneur, dont la confiance dans les pouvoirs de « Monsieur » n'avait de comparable que la croyance musulmane en la capacité de leur vénéré Prophète à approvisionner l'Au-Delà en Houris. C'était vrai que « Monsieur » avait ordonné aux rugissements de s'arrêter, et qu'ils l'avaient fait, mais l'imagination de Joe tenait à y ajouter tous les « détails le confirmant ». Joe retrouva quelques-uns de ses amis à la gare, car les choses n'allaient pas pour le mieux chez lui. Son épouse Philippa était un de ces êtres travaillant dur, mais exaspérant qui, par son énergie et son dévouement indéniables, imposait au seigneur oisif à qui elle était mariée le sentiment de sa propre infériorité. Philippa travaillait chez des Blancs, faisant la cuisine, le lavage et le ménage, tandis que Joe allait sur un cheval ou un bœuf hypothéqué, fanfaron comme un Sieur Oracle (3) aux Carrefours ou à la gare. Philippa voulait bien assurer à Joe sa nourriture quotidienne, mais elle n'était pas prête à se saigner aux quatre veines pour lui et, à chaque fois qu'elle revenait à la maison, son sens du devoir l'obligeait à rappeler à Joe ses défauts […] Joe, devant prendre la sauce avec la viande, perdait rarement à discuter un temps qu'il pouvait employer à manger, et se mettait le plus rapidement possible hors de portée de voix. Une fois parti retrouver ses camarades, il s'exprimait sans crainte ni retenue : — Cette femme n'arrête pas de parler, au point que je suis fatigué de l'écouter. Elle est comme le roncier quand la mûre est à point. Elle vous donne quelque chose à manger, mais elle vous écorche pendant que vous le mangez ! Pour sûr, c'est une femme de confiance, elle aime le travail, mais quand elle est rentrée à la maison, je n'ai plus un instant de répit. Apparemment, ce que je fais ne lui convient jamais. Si je m'assois dans ma chaise-à-bascule, pour finir de manger et me reposer, elle me crie dessus pour ça. Pareillement, si je monte sur mon bœuf pour aller au croisement, vous pouvez l'entendre parler d'un fainéant qui ne vaut rien ! — Est-ce qu'elle t'a jamais crié dessus quand tu prenais une hache ou bien une bêche ? — Qui ? moi ? Moi, tenir une bêche ? Non, m'sieur ! Le Noir d'un « Monsieur » ne prend pas une bêche en mains. Pourquoi devrais-je prendre en mains une bêche quand j'ai pour épouse la Noire d'un Blanc pauvre ? C'est à lui de tenir une bêche ! Le monsieur de Philippa est un Blanc pauvre de la ville. Il est boulanger depuis le temps de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a jamais fait ? Est-ce que lui, il a jamais tué un lion ? — Tuer un lion ! Tu parles des Noirs ? Qui as-tu jamais entendu parler de pouvoir tuer un lion ? — Mon monsieur en a tué un ! — Va jouer, Joe ! Tu rêves ! Et d'un, il n'y a jamais eu aucun lion dans ce pays, et de deux, tu n'as jamais eu de « monsieur », et de trois, si tu avais eu un « monsieur », il ne serait pas capable de tuer un lion. — Je n'ai pas eu de monsieur ! Vous ne le savez pas, que j'ai appartenu à Maître Clinch Heyward, des plantations de Lewisburg sur la Cumbahee ? Noirs ignorants, vous ne le savez pas, qu'il a trois mille acres de riz et plus de trois mille Noirs, mules, et tout le reste ? Vous n'avez jamais entendu parler de ce lion qui s'est échappé du cirque à Orangeburg l'autre jour et est descendu vers les marais de la Salkehatchie jusqu'à arriver à la Cumbahee et il a fait sortir tous les Noirs des champs et il a fait grimper à un arbre le surveillant de Monsieur, M. Jaycocks ? — Personne n'en a jamais entendu parler, Joe, et toi, tu n'en as jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu as pu entendre ? Tu étais à la Cumbahee ? — Je n'étais pas à la Cumbahee, mais j'ai une amie qui vit dans la plantation de Monsieur, à la Cumbahee, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. — Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ton amie, Joe ? — Quand le lion s'est échappé du cirque, il a filé droit d'Orangeburg aux marais de la Salkehatchie, et il ne s'est pas arrêté avant d'arriver à Lewisburg ! — Et pourquoi s'est-il arrêté à Lewisburg, Joe ? — Vous ne le savez pas, que les Noirs y sont plantureux ? […] Monsieur a fait de si grande cultures de riz et de patates et de tout que ses Noirs sont beaucoup plus plantureux que tous les autres Noirs sur les bords de la Cumbahee ! Dès que le lion est arrivé à Lewisburg, il s'est arrêté. Il le savait, qu'il y aurait à manger, et il en a eu l'eau à la bouche. Un peu plus tard, durant la nuit, sa voix a traversé la plantation de pins de Monsieur et tous les Noirs ont été effrayés comme sont effrayés les poulets quand la buse étend sur eux l'ombre de son aile ! Alors, les Noirs sont devenus fous de terreur ! Ils se sont enfermés chez eux durant la nuit, et, bien que ce soit l'été, ils y ont fait du feu pour que le lion ne puisse pas descendre par la cheminée. Comme le lion n'avait aucun Noir à manger parce qu'ils étaient tous enfermés chez eux, il est allé dans les bois et a rencontré une vache et l'a tuée pour son repas. Quand il a eu mangé les trois vaches, … — Trois vaches ! Joe, comment a-t-il pu manger trois vaches alors qu'il n'en a tué qu'une ? — Il a mangé trois vaches, non ? Il peut les avoir mangées, peu importe si elles étaient mortes. Est-ce que vous avez jamais vu un lion ? Qu'est-ce qu'un Noir de Ponpon sait à propos des lions ? Apparemment, quand il a eu mangé les trois vaches, il est revenu dans le quartier des Noirs pour voir s'il avait une chance de manger un Noir. Il est allé et venu, il a fouetté l'air de sa queue, il a grincé des dents et il a crié comme un âne, un alligator et un taureau, tous les trois à la fois ! Vous pouviez entendre les Noirs faire leurs prières dans leurs maisons. […] Ensuite, quand il a fait jour et comme le lion n'avait attrapé aucun Noir, il est allé tuer quatre vaches de plus et quand il les a eu mangées, il est allé dans les bois et s'est allongé pour se reposer, et personne ne l'a plus entendu jusqu'au samedi soir. Pendant toute la semaine, les Noirs faisaient les fiers et avaient l'esprit tranquille parce qu'ils pensaient que leurs prières avaient fait partir le lion et les laisser en paix, mais lui n'avait fait aucune prière pour qu'ils partent, pour les quatre vaches qu'il avait mangées, remplissant son ventre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour un Noir. ! Quand le samedi soir est arrivé, le lion cria à nouveau, et tous les Noirs sortirent en courant du magasin et rentrèrent chez eux se cacher. Le lundi venu, les Noirs avaient peur d'aller travailler dans les champs de Monsieur. M. Jaycocks ne savait pas quoi faire. Il a envoyé un message à Columbia pour dire que s'il ne venait pas à Lewisburg, tous les Noirs finiraient dévorés. Monsieur a pris le train. Il est venu. Il a quitté la gare de White Hall, il est monté sur son cheval, il s'est tourné vers son surveillant : « Jaycocks, » a-t-il dit « où cette bête se cache-t-elle ? Laissez-moi la voir ! » M. Jaycocks lui dit que la dernière fois qu'ils avaient entendu sa voix, c'était dans les buissons, les roseaux, etc. du côté de la berge de la rivière. Monsieur n'a pas attendu d'en entendre plus. Il a pris le fusil des mains de M. Jaycocks, planté ses deux éperons dans le ventre de son cheval, le cheval a fait un bond de trois mètres en l'air et en route ! Monsieur a chevauché jusqu'à la jetée sur la berge de la rivière ; là, il a commencé à avancer lentement et à jeter des coups d'œil devant lui pour voir où cette chose était cachée. Quand il est arrivé près des ronces et du reste, son cheval a tendu l'oreille devant lui, a reniflé, et s'est dressé sur ses pattes arrière. Quand il a fait ça, Monsieur a su que le lion était dans les buissons ! Le cheval s'est remis sur ses quatre pattes. Il tremblait comme se secoue un ouvrier qui vanne le riz. Monsieur a entendu quelque chose grogner dans le roncier. Puis le lion est sorti. Quand il a ouvert la gueule, ses dents étaient longues comme un épi de maïs ! Monsieur a jeté un regard à son fusil. Il n'y avait qu'une balle dedans, et il a compris que s'il ne tuait pas cette chose fin morte, le lion les mangerait tous les deux, lui et le cheval. Monsieur a visé la gorge. Il n'a pas tergiversé, boum ! Quand le coup est parti, il a regardé ! La tête du lion a roulé sur la berge jusqu'à ce qu'elle tombe dans le fossé ! Monsieur est revenu à Lewisburg au grand galop. Il a dit à M. Jaycocks d'envoyer un chariot et quatre mules pour aller le chercher et le ramener à la plantation. Ils l'ont mesuré et il faisait plus de quatre mètres de long ! Quand les Noirs ont entendu qu'il était mort, ils ont arrêté le travail et fait un feu et crié autour du lion pendant toute la nuit que Dieu a faite ! Ensuite, des Blancs sont venus le voir, et quand ils ont endtendu qu'il faisait près de six mètres de long, ils sont restés sans voix. — Oui, je suppose que Noirs et Blancs restent sans voix pour peu qu'ils t'entendent leur raconter l'histoire, Joe. Ce lion a rallongé ! Avant, tu disais qu'il faisait quatre mètres de long. — La première fois qu'ils l'ont mesuré, il n'y avait pas la tête. Plus tard, ils l'ont mesuré après avoir remis la tête sur le cou, là où la balle de Monsieur l'avait coupée – n'est-ce pas ? Vous êtes sûrement des imbéciles ! — Joe, dit un autre camarade peu convaincu, comment une simple balle peut-elle couper la tête d'un lion ? Il a pris une épée ou bien une hache, pour faire ça ? — Celui qui a tué ce lion, c'est le Monsieur de qui ? Est-ce que c'est ton monsieur, peut-être ? Est-ce que je ne t'ai pas dit, Noir ignorant, que le cheval avait eu peur jusqu'à en trembler et qu'à ce moment-là, Monsieur avait pressé la détente ? Le cheval tremblait au point que la balle a cisaillé le cou du lion, au point de lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre. |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

e Simon et Betsy | Simon, the « squerril » hunter (pages 82 à 86) |

Quand nous étions enfants, quelques années après la guerre (1), nous le connaissions comme un redoutable chasseur d'écureuils, et les Noirs du voisinage le connaissaient comme une redoutable vieille canaille roublarde ; son habileté lui avait valu le surnom d'Okra (2), à la fois hommage et reproche, car l'expérience qu'il avait acquise à décimer les vaches des Blancs et tout le reste dans les marécages, était parfois utilisée pour subtiliser un porcelet à quelque frère ou soœur de couleur des environs, quand Simon ne prenait pas la peine d'aller plus loin pour chasser et, aussi louables que fussent ses prouesses de se servir chez les Blancs (qui, en matière de spoliation, portaient sur leurs esclaves nouvellement libérés le même regard que les respectés Égyptiens sur les enfants d'Israël), les cénacles foncés considéraient comme immoral de voler ceux de sa propre couleur. Bien que toujours soupçonné, le vieil Okra n'était jamais pris. Quand il tuait une vache ou quelque autre gros gibier, la peau et la tête, avec ses marques révélatrices aux oreilles, étaient brûlées soigneusement au fond des bois, et une partie de la viande distribuée aux camarades, assurant à Simon non seulement un silence protecteur mais aussi un bon contingent d'alibis circonstanciés, pour le cas où les soupçons se transformeraient en accusations. Les Noirs doivent être du côté des Noirs étant le mot d'ordre de toutes les plantations alentour. Le chasseur d'écureuils était aussi maigre et émacié que Cassius (3), avec un regard fuyant et un visage ravagé par la petite vérole. Il avait une démarche furtive et silencieuse, et pouvait aller à travers bois du lever au coucher du soleil sans être fatigué.[…] La plupart des sportifs noirs nouveaux venus se contentaient de chasser les écureuils-chats qui remplissaient les bosquets de chênes et de caryers des marécages, mais Simon avait de l'ambition et chassait habituellement les beaux écureuils-renards, gris et noirs, créatures méfiantes que l'on croisait rarement et qui se trouvaient seulement dans les hauts pins […] Même un enfant savait alors que c'était gaspiller de la poudre précieuse et son tir que d'essayer de lui faire quitter son sanctuaire, mais pas le vieil Okra. Il avait une foi secrète et un orgueil sans borne dans les pouvoirs de son vieux muskick (5) – La vieille Betsy, elle ne peut pas tirer pour des prunes – et il défouraillait autant que duraient ses munitions, visant un point gris ou noir tout en haut d'un géant de la forêt ; visant d'ailleurs souvent un écureuil mort, car ces « renards » ont l'habitude extrêmement regrettable d'enfoncer leurs griffres si profondément dans l'écorce qu'ils restent suspendus une fois morts et sont très difficiles à faire tomber. […] La curiosité d'apprendre comment il réussissait pouvait parfois s'avérer imprudente, car Simon mendiait toujours de la poudre, et son insinuant « Monsieur — à vot' bon cœur » manquait rarement de lui valoir une part de la bouteille de poudre du pauvre magasin, mais malheur au pauvre magasin s'il était permis à Simon de la verser. Un jour craquant d'hiver, Simon et son fils, un adolescent appelé Boyzie, se retrouvèrent sur un haut plateau planté de pins, ponctué d'une série d'étangs pouilleux et peu profonds. Soudain, du bord d'un étang, à une petite centaine de mètres, on vit la queue comme emplumée d'un gros écureuil-renard gris, ondulant par saccades au-dessus du sol pendant qu'il courait vers les arbres. Nos hommes le prirent en chasse et parvinrent à le coincer dans un bosquet de jeunes pins des marais avant qu'il n'atteigne les grands arbres. Les yeux de Simon luisaient comme des galets bruns au travers des eaux lumineuses d'un ruisseau peu profond. Son indolence s'était envolée et il n'était plus que vigilance et anxiété. — Où est-il, Boyzie ? Où est-il ? — Le voilà, papa ! Le voilà ! Regarde ! Regarde ! Fais boum ! tonna Betsy, et le recul fit chanceler Simon, tandis que le tir coupait net le sommet d'un pin des marais, dont l'écureuil descendit en courant et détala pour se réfugier dans un grand pin peu éloigné, parcourant le tronc en longues spirales. Regarde-le, Boyzie. Ne le perds pas des yeux jusqu'à ce que j'aie rechargé Betsy et Simon, en tout hâte, mit en place une nouvelle charge, avec de fréquents regards furtifs vers sa sentinelle pour vérifier que le garçon ne tournait pas les yeux dans le vide. Sortant d'un chiffon graisseux une énorme capsule de cuivre […], il adapta l'embout et arma le fusil, une opération aussi laborieuse que d'appuyer sur la détente, car à mi-charge, le chien de Betsy penchait en arrière comme comme la tête d'un dindon qui se pavane, tandis qu'à pleine charge, la coupelle s'ouvrait vers le ciel comme un Mauna Loa (6) en miniature. Faisant le tour du pin, il essaya de localiser l'écureuil qui maintenant était allongé sur une fourche près de la couronne du pin des marais, sa longue queue pendant le long du tronc tandis que se corps était bien caché. Boyzie désigna la queue qui pendait. Le chien était relevé, deux doigts nerveux pressèrent la détente avec une secousse qui aurait surpris n'importe quelle cible, et le chien, décrivant une parabole, tomba sur la capsule qui explosa avec une détonation semblable à une arme de salon, mais le museau de Betsy demeura renfrogné et silencieux. — Qu'est-ce qu'il y a, Betsy ? Tu as un nom de femme, et tu n'as pas une bouche de femme ? Tu ne peux pas parler ? C'est le diable ! Puis ce furent une autre capsule, une autre visée pleine d'espoir, et un autre petit « pof ! » qui se répercuta sur les pins. […] — Une sorcière doit avoir jeté un mauvais sort à Betsy. J'attendrai qu'il soit conjuré. — Papa, est-ce que tu as mis de la poudre dans le fusil ? — Qui ? Moi ? Quel fusil ? Betsy ? Bien sûr que j'ai mis de la poudre dedans. — Ce serait mieux d'essayer… dit le jeune garçon dubitatif, et il joignit les actes à la parole. Quand le coup fut tiré et que la vis de la longue tige métallique vint frapper la culasse du fusil, le visage du vieil Okra était un sujet d'étude. — Oui, si je n'avais pas dû surveiller Boyzie surveillant l'écureuil, je n'aurais pas oublié de le charger. Se satisfaisant de cette décharge de responsabilité, il rechargea soigneusement le fusil et fit feu, emportant, avec un lot d'aiguilles de pin, la moitié de la queue de l'écureuil, qu'il lia dans la corde qui attachait son vieux chapeau ; et il fit cette remarque : |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r Un talisman vagabond | The « cunjuh » that came back (pages 87 à 95) |

Lucy Jones, de Ponpon, honnête et vaillante veuve, avait durant sa jeunesse éé mariée aussi souvent que la Femme de Bath (1). Cependant, la mort, l'incompatibilité d'humeur ou l'indifférence avaient mis fin à ces unions l'une après l'autre […] Et Lucy se languissait. Elle ne prenait plus de plaisir à « la bouillie de maïs » ou « la farine sure ». Elle n'avait plus de goût pour le porc aux légumes ou le gigot de mouton. Le lard, s'il lui graissait la bouche, ne lui pommadait plus l'âme. Sa chambre était douillette et confortable, son lit était large et garni d'une couverture brodée qui aurait fait passer les vêtements de Joseph (2) pour une triste vareuse de toile kaki (3). Cette couverture, fabriquée patiemment à partir de tous les morceaux de tissu brillants (soie, coton, laine) qu'elle avait mendiés auprès des Blancs pendant plusieurs années puis qu'elle avait cousus ensemble d'une main minutieuse et d'une âme exaltée, elle avait la certitude que son achèvement conduirait un mari à partager l'éclats de ses couleurs. — Tout le temps que je passe à faire cette couverture, j'ai l'esprit qui trépigne à me demander quel genre de mari j'aurai quand j'aurai fini. Parfois, je pense que ce sera un jeune Noir, et alors je me rappelle que ces jeunes ne valent rien. Ils aiment trop jouer aux dés. Alors, à un autre moment, je réfléchis et je pense que j'obtiendrai un homme bien établi, mais je sais très bien que j'aurai à prendre un homme, comme ci ou comme ça, parce que je suis trop seule. Et je continue à coudre ma couverture, et je la mets sur le lit. Cette nuit, quand je suis allée dormir, j'ai fait un rêve, et un esprit est venu en moi durant le rêve et m'a dit qu'épouserais Isaac Middleton. C'est ainsi que l'idée se fit jour. Isaac était grand, autant que Lucy était courtaude ; Isaac était mince autant que Lucy était forte, et Isaac était prudent autant que Lucy était entreprenante. Lui-même veuf depuis longtemps, il vivait seul quand Lucy lui fit savoir qu'elle désirait troquer son nom gallois de Jones pour le patronyme anglais et aristocratique de Middleton . Middleton se dit sensible au compliment mais déclina poliment l'offre, préférant garder sa maison solitaire pour lui. — Je lui ai dit ce qu'avait déclaré l'esprit, déclara-t-elle, et je lui ai dit que l'esprit avait déclaré qu'il m'épouserait cette même nuit. J'avais confiance dans la parole de l'esprit, j'ai nettoyé la maison, fait le lit, mis le thé sur le feu, et pourtant Middleton n'est pas venu. Je n'ai jamais connu de Noir aussi stupide que celui-ci. Quand j'ai été sûre qu'il ne viendrait pas, je suis allée le trouver à la gare, et je lui ai répété ce que l'esprit avait déclaré. Je lui ai parlé de la couverture, et du thé, et de tout le reste, et je lui ai dit de ne pas se faire de souci à propos de sa maison, parce que j'en avais une où nous vivrions tous les deux, mais Middleton n'a pas été d'accord avec ce que je lui avais dit à propos de l'esprit. Il a dit que, s'il voulait lui envoyer une femme, l'esprit devrait parler d'une jeune femme. Je lui ai dit qu'une jeune femme ne pouvait pas faire l'affaire comme épouse d'un homme rassis comme Middleton, parce qu'elles aiment trop les vêtements mais, apparemment, je n'ai pas pu lui remettre l'esprit droit. Aussi […] rentra-t-elle chez elle, déçue mais pas désespérée, bien décidée à ne pas dévier de sa route, […] car elle désirait Middleton d'un désir intense. — Lucy Middleton, Madame Middleton, comme ça vous remplissait la bouche et les oreilles, et gonflait l'esprit de satisfaction. […] Ainsi, alors que Lucy méditait et filait la toile d'araignée dans laquelle elle espérait prendre le prudent et ingrat Isaac, son esprit traversait les mers tempêtueuses de l'Entreprise et, bien à l'abri dans le hâvre douillet de la Réussite, elle pensait au travail accompli et s'imaginait allant au travail durant la semaine, à l'église le dimanche, et aux réunions le soir, en portant, comme faisant partie d'elle-même, le tant désiré « titre » d'Isaac. Et elle pensait aux occasions où, sur la grand route ou dans une allée, elle « passerait le temps du jour » dans le cérémonial de salutations si chères à sa nature. Elle débordait d'extase, et la mélodie de « Middleton » faisait vibrer ses tympans. — Bonjour, madame Jones, comment allez-vous, madame ? — Bonjour, monsieur Wineglass, bien, Dieu merci, mais vous savez que je ne suis plus maintenant madame Jones, je suis madame Middleton. — Vraiment ? Je n'ai jamais entendu parler de la mort de frère Jones. — Non, madame, il n'est pas mort, madame, mais il a une autre épouse, et moi, j'ai Isaac Middleton. Vous savez, le même monsieur Middleton qui vivait près de la gare d'Adams Run ? Eh bien, c'est maintenant mon mari, et je suis madame Middleton. — Oui, madame, bien, bonjour, madame, et ainsi de suite. Et tandis qu'elle était assise au soleil devant la porte de sa maisonnette et fumait sa courte pipe d'argile, ou bien dans la solitude de la nuit […] sous la couverture qui ressemblait à une carte des comtés du Texas, sans cesse, Lucy envoyait sa pensée vagabonder du côté de la gare d'Adams Run, près de laquelle habitait le récalcitrant Middleton. Jour et nuit, de nombreux trains empruntaient cette artère ferroviaire de la Ligne de la Côte Atlantique ; le grincement criard d'un train de marchandise local s'arrêtant sur une voie de garage de la station éloignée lui rappelait que les oreilles de Middleton étaient remplies du même bruit. […] Chaque coup de sifflet poussé le long de la ligne fréquentée rappelait à Lucy le chemin de fer, et le chemin de fer lui rappelait la gare, et la gare lui rappelait Middleton. En théorie, […] le dogme selon lequel « une femme n'a qu'à penser au mariage pour que ce soit fait » est probablement aussi vieux que la Création (puisqu'Adam, en galant homme qu'il était, accepta avec philosophie, sans rechigner – et même avec courtoisie – l'épouse que le Ciel lui avait destinée). Mais un surcroît de réflexion avait conduit Lucy à la conclusion que, dans sa chasse au mari, elle était après tout un teckel tandis que le fuyant Middleton était un renard. Comme la défense de l'homme s'était révélée impénétrable lors d'une attaque directe, elle avait essayé un travail de sape et de contournement, mais sans succès : même l'obus « esprit » lancé sur Middleton n'avait pas eu plus d'effet qu'un pétard mouillé ; sa maison et le jardin qui l'entourait étaient encore – hélas ! – sans homme ! Dans son désespoir, Lucy décida de recourir à la magie ! Comme le vieux Lorenzo dans « La Mascotte » (5), elle croyait aux « signes, présages rêves, prédictions », et aussi au pouvoir de la grenouille séchée, de la peau de serpent noir, et aussi du chiffon de flanelle rouge imbibé de pétrole lampant – comme autant de talismans pour mener un amoureux à destination, pour jeter un sort entraînant la maladie ou la mort sur un ennemi, ou pour tout autre but […] Elle se souvint alors du vieux Simon, pas un véritable sorcier, parce qu'il n'avait pas de tarif fixe, mais un vieux pécheur rusé, une sorte d'amateur de la magie noire, qui donnait des conseils gratuitement, quoique ses services fussent toujours récompensés par des œufs, des patates douces ou du riz décortiqué. Comme les peaux de serpent et les grenouilles séchées faisaient partie de presque tous les « talismans » du vieux Simon, les enfants du quartier lui apportaient souvent ce qu'ils tuaient ou trouvaient mort sur le bord de la route. Il les écorchait et salait à son gré, ou les enrobait dans la cendre, les fumait, les séchait et les mettait dehors, pour les utiliser quand l'occasion le demanderait.[…] Et c'est ainsi que Lucy, dans l'obscurité de la nuit naissante et en l'absence de la lune (car elle souhaitait tenir ses sœurs noires à l'écart de ses afffaires), ferma sa maison, se mit un foulard sur la tête et se glissa jusque chez Simon. Il faisait froid et la porte de Simon était fermée. Elle frappa doucement, furtivement, et un aboiement féroce répondit de l'intérieur. Simon vint en boitant jusqu'à la porte et l'ouvrit, un roquet noir grondant à ses pieds. Éloignant le chien, il fit entrer Lucy. — Entre, ma sœur, comment vas-tu ? — Bien, Dieu merci, Oncle Simon. Je viens te demander de me donner un sort à jeter sur Isaac Middleton, qui habite près de la gare d'Adams Run, pour le faire obéir aux paroles de l'esprit qui lui a dit de m'épouser, parce que je lui ai dit deux fois ce que l'esprit avait déclaré mais il ne tient pas compte des esprits et se soucie de moi comme de sa première chemise, et il dit qu'il doit épouser une jeune femme parce qu'il n'a aucune envie d'épouser une femme bien établie, et je lui ai dit qu'une jeune femme ne convenait pas à un homme rassis, mais Middleton ne veut rien savoir et s'obstine, je ne peux rien obtenir de lui, et s'il te plaît, fais-moi un talisman puissant, car Middleton est aussi entêté qu'un bœuf et un mulet réunis ; dis-moi ce que je dois faire pour lui et où je dois le mettre pour jeter le sort sur Middleton, et j'irai te chercher trois œufs et de l'igname jaune et des patates douces pour que tu aies à manger. Et elle sortit ces cadeaux de sous son tablier et les présenta au jeteur de sorts. Simon n'était pas bavard. Allant vers une vieille cuvette où il gardait son stock de matières premières, il y farfouila et finit par en tirer la peau desséchée d'un mocassin « à ventre cuivré » (5) d'environ un mètre de long. Il l'enroula outour d'un crapaud fumé, auquel il ajouta deux clous rouillés de fer à cheval. Il entoura le tout d'une bande épaisse de flanelle rouge, bien marinée dans le pétrole lampant, et le talisman fut prêt. L'enveloppant dans une feuille de papier brun, il le donna à Lucy qui, tremblant de bonheur et d'excitation, l'attacha dans un coin de son tablier. — Ma fille, tu n'as pas peur de prendre la route au milieu de la nuit ? — Non, monsieur, je n'ai jamais peur quand il s'agit d'aller à la maison de Middleton. — Très bien alors, tu vas à la maison de Middleton cette nuit. Tu prends ce talisman et le mets sur le seuil de la maison de Middleton, et tu marches discrètement pour qu'il ne t'entende pas. Tu as compris ? — Oui, monsieur. Grand merci, au nom de Dieu. Et elle repartit chez elle en hâte. Pendant quelque temps, elle somnola devant son feu et puis, une heure avant minuit, avec cet instinct incroyable qui guide ceux qui vivent près de la nature, elle se leva, et avec son précieux talisman, ele partit à toute vitesse à la gare. Alors qu'elle se hâtait dans l'obscurité, un raton laveur traversa sans bruit son chemin. Plus loin, un renard gris troitta sans crainte devant elle pendant quelques mètres puis se jeta dans les fourrés et disparut. Le cri terrifiant d'une chouette rayée au rire sauvage la survola alors qu'elle suivait une allée dans la forêt, lui glaçant le cœur durant un instant, mais la pensée de Middleton lui réchaffa les ventricules et elle poursuivit sa route. Finalement, elle atteignit la demeure de Middleton et, remerciant sa bonne étoile qu'il n'ait pas eu de chien, elle souleva avec précautions le loquet de la porte de son jardin et s'avança sur la pointe des pieds jusqu'aux marches où, avec une prière silencieuse pour le succès de son entreprise, elle déposa le précieux « talisman » et se retira sans bruit. Juste à la fin du « quart » des marins, juste avant le « petit jour » des Noirs – l'heure que tous les travailleurs de nuit reconnaissent quand, avec l'imminence de l'aube, quelque chose du poids du monde paraît s'envoler de leurs épaules – Middleton se leva de son matelas de cosses de maïs et, ouvrant la porte de sa maison, regarda devant lui, comme c'est l'habitude des Noirs tôt levés, pour observer le ciel et évaluer les promesses du jour à venir. Une lune bosselée d'or sombre, nouvellement levée, s'accrochait à l'horizon, à l'est. Diane était à la diète depuis dix jours (6), et bien que sa taille eût décru, elle donnait encore assez de lumière pour ouvrir les yeux et exciter la gorge de tous les coqs des environs, et depuis les champs des maison solitaires dans les bois et les quartiers de la plantation, leur voix, perçante et claire ou profonde et rauque, parvenait aux oreilles de Middleton quand ils saluaient l'or des fous (8) du clair de lune en croyant annoncer l'aurore. — Les volailles doivent croire que le jour se lève commenta Middleton, et, comme il ouvrait la porte en grand pour mieux voir, son pied nu entra en contact avec la peau de serpent glacée, et la peur le jeta en arrière. Craquant une allumette, il enflamma un morceau de bois léger et découvrit le « talisman » placé mystérieusement en plein milieu de son seuil. Il se gratta la tête avec perplexité : — Eh ! qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je me demande qui peut bien vouloir me jeter un sort ! Dieu merci, je n'ai pas marché dessus. Persuadé que, s'il n'avait pas marché dessus, aucun mal n'en pouvait venir, il le ramassa courageusement et alla le placer dans une fissure de la cheminée d'argile, jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'occasion d'utiliser l'instrument redoutable que la Providence avait placé entre ses mains. Toute la journée, il balança car, n'ayant pas d'ennemi, il n'y avait personne à qui il voulût du mal. À la fin, quand le soir tomba, de sombres pensées vinrent avec le crépuscule, et un sinistre dessein se glissa dans son esprit, qu'il mit à exécution séance tenante. Vénus est l'étoile de la nuit, mais elle ne lui parla pas, car il n'y avait pas d'amour dans son cœur et son esprit ne concevait que le projet de mettre fin une fois pour toutes aux tentatives importunes de la traqueuse de maris. — Je vais prendre cette chose et la porter à la maison de cette femme, pour lui jeter un sort afin qu'elle se rabatte sur un autre homme et me laisse tranquille. Marchant d'un pas vif vers la maison de Lucy, où celle-ci dormait sans rien soupçonner sous sa couverture disgracieuse, il plaça soigneusement le talisman au milieu de la marche supérieure et rentra chez lui, sous un beau ciel étoilé. |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- fools' gold est le nom couramment donné à la pyrite, notamment au temps de la ruée vers l'or, parce que certains chercheurs se laissaient prendre à la ressemblance ;

- ailleurs, l'expression fait écho à un vers de Shakespeare dans Le Marchand de Venise selon lequel Tout ce qui brille n'est pas de l'or ; donc seuls les fous peuvent confondre la lumière avec la matière ;

- mais les coqs sont doublement fous puisque non seulement ils confondent la lumière avec la matière, mais en plus, ils confondent la lumière de la lune avec celle du soleil ;

- reste un dernier calembour possible entre l'anglais fool et le gullah fowl qui désigne les animaux de basse-cour, donc les coqs, même quand ils ne sont pas spécialement stupides.

t À ravissante embobineuse, embobiné ravi | 'The wiles that in the women are' (1) (pages 128 à 133) |

Pendant de nombreuses années, le vieux John, en tant que cocher de campagne du défunt gouverneur Aiken (2), conduisait régulièrement une couple de mulets à la queue empanachée, attelés à la voiture du Gouverneur, faisant des voyages en boucle entre l'île de Jehossee (3) et la gare d'Adams Run, à chaque fois que son employeur venait de Charleston visiter sa grande plantation de riz. John était un vieux Nègre soigné et méticuleux, avec un certain style, et son vieux chapeau de castor ainsi que sa veste à longs pans lui composaient un personnage remarquable au milieu des Nègres qui traînaient habituellement dans la gare. Les Noirs du Bas Pays ne manquent jamais leur train. Quand ils doivent voyager en chemin de fer, ils ne prennent aucun risque et arrivent toujours à la gare plusieurs heures avant celle qu'indique l'horaire ; et le temps passe vite, agréablement rempli de conversations et de bavardages. Au milieu de ces groupes, avec son fouet à long manche et à mèche de daim tressé proprement enroulé et tenu à la façon des cochers, le vieux John déambulait et échangeait des plaisanteries. Lui aussi était toujours nettement en avance et ses mulets dociles, balançant leurs longues queues bien garnies et attelés à la seule berline de la région, étaient toujours le centre d'intérêt des oisifs de la gare. — Oncle John, pourquoi vous ne rasez pas les queues des mulets ? demanda quelqu'un dans le groupe qui stationnait près du quai. — Ma sœur, tu n'as jamais entendu parler des moustiques de Jehosse ? — Non, monsieur. — Ah ! je m'en doute. Ma fille, as-tu jamais vu des merles au-dessus d'une balle de riz ? Tu en as vu, n'est-ce pas ? Très bien. Les moustiques, dans les marécages de Jehossee, se comportent de la même façon. Quand ils volent au-dessus des mulets, ils les recouvrent au point que tu ne peux même plus voir les harnais ! Une fois, juste après le crépuscule, je revenais tardivement d'Adams Run, et quand j'ai atteint la route, tout d'un coup, je n'ai plus entendu les sabots des mulets trotter sur le sol ! La voiture avançait, mais je n'entendais aucun son venant des sabots des mulets. Je me dis en moi-même « Eh ! qu'est-ce que c'est que ça ? » Je regarde à nouveau, et, je le jure, il y avait une telle épaisseur de moustiques sur le ventre des mulets qu'ils les avaient soulevés du sol et les transportaient dans l'air ! Leurs ailes vrombissaient comme un essaim d'abeilles, et les mulets trottaient avec tous les moustiques devant leurs pieds mais ils ne touchaient jamais le sol ! Je n'ai rien fait jusqu'au pont, parce que le pont est fait de rondins qui sont très glissants la nuit, et j'étais très content que les mulets n'aient pas à mettre les pieds dessus, mais après avoir traversé le pont, j'ai pris mon fouet et j'ai claqué deux ou trois fois au-dessous du ventre des mulets, et, sur la tête de mon Maître, trois paquets de moustiques sont tombés sur le sol, et j'ai à nouveau entendu le bruit des sabots des mulets trotter sur la route ! Alors, après ça, je n'ai plus jamais rasé la queue des mulets de la voiture du Gouverneur, et maintenant, vous les voyez là, ils peuvent frapper les moustiques, les mouches et tout le reste, aussi bien que si c'étaient des chevaux. Et c'est ainsi que le vieux John, cocher et raconteur (5), serviteur fidèle et respecté, passa ses jours, qui furent nombreux, et quand, à la fin, il rejoignit ses ancêtres, ses obsèques furent le sujet de conversation des gens de couleur de la région ; et sa tombe, joliment décorée de morceaux d'antique porcelaine de Chine bleue et de ces bouteilles en pierre dans laquelle la bière Bass était importée à une certaine époque, fit l'admiration de ceux que de tristes devoirs menaient au Champ de Dieu à l'ombre des grands chênes. — Ah ça ! Pour sûr, frère John a une bien belle tombe. — Oui, sœur, ele est vraiment belle. Tu vois ce bleu de Chine, n'est-ce pas ? Ce bleu de Chine a été un pichet de sa Maîtresse jusqu'à ce que le col du pichet se brise. Un jour, sa maîtresse a envoyé une petite servante noire à une grande source avec le pichet bleu pour rapporter de l'eau. La jeune fille a rempli le pichet et l'a mis sur sa tête pour faire le chemin du retour jusqu'à la maison. Elle marchait sans faire vraiment attention, balançait les mains, regardait en l'air au lieu de regarder le chemin ; or une petite tortue traversa sa route au même moment où passait la servante, et celle-ci mit le pied sur la tortue, et la tortue la précipita par terre, et le pichet tomba de la tête de la jeune fille et cogna sur une racine, et le col du pichet se brisa ; la jeune fille retourna à la grande source et remplit à nouveau le pichet, et le mit sur sa tête et refit le chemin vers la maison de ses maîtres, mais elle craignait que la tortue ne vienne à nouveau la heurter, elle levait haut les pieds, et quand elle levait haut les pieds, l'eau qu'elle avait prise à la grande source giclait du col cassé du pichet, et tombait dans les yeux de la fille, et coulait sur son visage et allait dans sa bouche et quand la jeune fille arriva à la maison, sa maîtresse regarda toute l'eau et tout le reste sur son visage, et elle pensa que la fille pleurait à cause de ça, et sa maîtresse en fut attristée et ne la battit pas ni rien, et donna le pichet au col cassé à la servante, et quand la jeune fille eut grandi, frère John la prit pour épouse et, de ce fait, frère John eut droit au pichet et, une fois frère John fin mort, sa veuve a laissé prendre une hachette et casser complètement le pichet, et mettre chaque morceau que Dieu avait fait sur la tombe de frère John, et voilà pourquoi les choses sont comme elles sont. — Sa tombe a belle apparence, à coup sûr, mais je sais bien que, quand mon mari mourra, je ne casserai ni pichet ni quoi que ce soit pour le mettre au-dessus de son cercueil, parce que ce ne sera pas nécessaire : il aime trop boire du rhum, et quand il en rapporte à la maison, il tombe par terre et casse la bouteille dans laquelle il l'a rapporté, et j'ai tout un tas de bouteilles brisées dans un coin du débarras, pour les mettre sur sa tombe quand il mourra. Deux ou trois fois, Joe a semblé s'interroger sur ces bouteilles cassées, et m'a demandé pourquoi je les gardais mais je lui ai dit que je les gardais pour les écraser au pilon, pour empoisonner les chiens des Blancs, et ça le satisfait, et il me laisse en paix. — Pour sûr, tu es avisée, sœur, parce que l'homme ne doit jamais en savoir trop. Si la femme lui dit toute la vérité, il n'est jamais satisfait. La femme doit lui mentir pour qu'il puisse avoir l'esprit tranquille ! — Tu dis vrai, sœur, il aime qu'on lui mente. Lui mentir est la seule façon qu'il te croie. — Oui, l'homme, j'ai moi-même une bonne expérience pour lui mentir. Une fois, Paul (c'est mon mari) devait travailler à la mine (5), pour creuser le rocher, en bas, dans Johns Island. Le lundi matin, il s'est levé de bonne heure, il est allé à la gare, il a pris le train et il est parti ! Je ne l'ai pas revu avant le samedi soir. Qu'est-ce que je devais faire ? Rester assise dans ma maison jusqu'à ce qu'il revienne, à regarder les pommes-de-terre bouillir ? Non, monsieur ! J'aime trop la conversation ! Dès que j'ai entendu le train siffler, et eu le plaisir de voir mon mari parti, mes pieds m'ont conduite au carrefour de Parker's Ferry (6), là où les Blancs ont leur grand magasin. Tous les garçons qui n'ont rien à faire vont y bavarder et il y a assez de femmes pour faire la conversation sur les hommes et le reste. Quand la nuit est tombée, je suis rentrée chez moi. J'ai fait la cuisine, j'ai mangé, je me suis couchée, j'ai dormi. Le mardi matin, je suis partie de la même manière, et chaque jour que Dieu a fait, jusqu'au samedi de son retour. J'ai nettoyé la maison, fait la lessive, balayé la cour et je suis allée au carrefour. J'y ai passé la journée avec un autre Noir, jusqu'à ce que j'entende siffler à la gare le train venant de Charleston ; alors, j'ai décidé de rentrer chez moi attendre le retour de Paul. Mais avant que je ne quitte le magasin, Sancho Frazier a bu du rhum et a payé très largement, et il a acheté environ deux quarts de bonbons, ceux d'un genre collant, ils ont un nom de femme, les Blancs les appellent Clara Mel (7), mais quoi qu'il en soit, c'est fait avec de la sève de pin et de la mélasse, et si tu mâches ça, tu en as plein les joues jusqu'à ce que le tonnerre gronde. Les Blancs l'avaient dans leur magasin depuis l'année dernière, et c'était aussi dur que du fer. Sancho en a donné deux poignées à chaque dame. J'en ai mis une dans un papier que j'ai fait disparaître dans la poche de mon tablier. J'ai mis l'autre dans ma bouche et j'ai commencé à mâcher. J'ai mâché et j'ai mâché, j'ai mâché et j'ai mâché. La chose m'a paru sucrée, c'est vrai, mais elle m'a pris les joues et je la tenais comme un pansement en sève de pin ! Plus je mâchais, plus elle gonflait. Le temps de revenir à la maison, ça m'a enveloppé chaque dent comme le celastrus enveloppe l'arbre. Mes deux joues étaient comme celles des dindons et ma bouche a gonflé comme celle de Frère Quash (8) quand il se met en colère ! Quand je suis arrivée près de la porte, Paul m'attendait ! Avant qu'il ait pu me poser une question, j'ai eu la bonne idée de placer mon tablier devant ma bouche pour la cacher, […] et j'ai commencé à gémir. J'ai gémi, et encore gémi. Paul m'a demandé pourquoi je gémissais comme ça. J'avais du mal à parler, mais je lui ai dit que j'étais allée du côté de la clôture et que j'avais marché sur un nid de guêpes jaunes, et que la chose m'avait piquée (9) comme ça. Il m'a demandé quelle joue la chose avait piquée. J'ai montré ma joue gauche. Il m'a demandé pourquoi les deux joues étaient gonflées. Je lui ai dit que c'était un abcès à la gencive (10) qui avait fait gonfler l'autre joue. Alors, j'ai commencé à pleurer. L'eau a inondé mes yeux. Je lui ai demandé d'aller à la gare et de demander aux Blancs une pommade pour mes deux pauvres joues. Paul a dit qu'il pouvait aller en acheter au carrefour, mais je craignais que s'il allait au carrefour, Sancho en vienne à lui dire que j'y étais allée ; alors, je lui ai dit non, je ne voulais pas qu'il dépense son argent parce que je l'aimais trop, et que je préférais qu'il aille demander aux Blancs, et qu'il l'achète sans avoir à dépenser son argent à lui (11). L'idée l'a satisfait et il est allé à la gare. Dès qu'il est parti, j'ai essayé d'enlever de ma bouche cette satanée traîtresse de Clara Mel. La chose me collait aux dents autant que Frère Lapin colle à Taar Baby (12). Elle ne voulait pas me lâcher ! Alors mon génie (13) m'a dit d'y mettre de la graisse. J'ai été à la maison, j'ai fait du feu, j'ai mis une tranche de lard dans la poêle, et quand la viande a été frite, je l'ai mise dans ma bouche et j'ai commencé à mâcher. Peu après, la graisse a commencé à faire partir Clara Mel, et j'y ai mis les deux mains, et je l'ai enlevée de ma bouche, et je l'ai jetée loin, le plus loin possible ! Quand Paul est revenu avec la pommade des Blancs, j'ai tenu mes deux joues et j'ai gémi. Il m'a donné le produit, je l'ai étalé, et peu après, quand il a eu fait cuire la nourriture qu'il avait rapportée de Johns Island, je l'ai appelé pour qu'il regarde mes deux joues, d'où le gonflement était parti, et ça l'a satisfait, il m'a donné l'argent qu'il avait préparé pour acheter la pommade au carrefour, et il n'a jamais entendu parler de Sancho ! — Oui, sœur, la femme l'embobine, à coup sûr ! Elle est faite pour l'embobiner. |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y Un mariage de [dé]raison | A marriage of convenience (pages 174 à 182) |

Il y a vingt-cinq ans, la vieille Jane était la cuisinière très compétente de l'hôtel de Pawley's Island (1). Une veuve dans la cinquantaine ; son visage noir, avec un nez aquilin et un menton carré, était malin et lui donnait un air de sorcière. On rencontre peu de « vieilles filles » parmi les Noirs du Bas Pays, car la plupart des femmes arrivent au mariage (ou ont des projets de mariage) dès le jeune âge, dans des sociétés où mariages et sépations sont parmi les incidents les plus ordinaires de leur vie sociale et économique – et ressortissent pour l'essentiel des relations socio-économiques. « Il me faut une épouse pour me faire la cuisine et me laver mes vêtements, n'est-ce pas ? » « Il me faut un homme pour travailler pour moi et s'occuper de moi, non ? » – et hop ! ils étaient mariés. Souvent cependant dans leur jeune âge, plus rarement vers le milieu de leur existence, les femmes restent quelque temps sans mari, ou, pour parler plus exactement, sans attache, et si l'une de ces « absences d'attache » vient à durer plus longtemps qu'une simple interruption dans le cursus matrimonial, cette personne, si elle est du beau sexe, subit la réprobation générale censément liée à l'état de « vieille fille ». Jane avait, en son temps, envisagé le mariage en jaune, en brun ou en noir, et avait presque parcouru l'échelle des couleurs s'agissant du caractère aussi bien que de la pigmentation. Les plus raides l'avaient agacée, les plus gras l'avaient fatiguée, les « normaux », ni trop raides ni trop gras, étaient, comme les affaires du Petit Ours (2), « juste comme il faut », et Jane, comme la Bourgeoise de Bath de Chaucer (3) remerciait le Seigneur tant qu'ils restaient. « Mais les plaisirs sont comme le flot des coquelicots » (5) et, comme dans la société des gens de couleur de Georgetown les maris ne restent pas toujours « en place », un par un, les coquelicots de Jane (peut-être les voyait-elles comme des gueules de loup) replièrent leurs pétales et leurs tentes, et, abandonnant le sombre compagnonnage d'un amour vieilli, s'envolèrent vers la liberté pour l'immédiat et un éventuel asservissement pour la suite, car il y a toujours une suite — si le raton laveur n'a qu'un arbre où grimper, le chien l'attrapera. Comme Jane ne pouvait pas avancer sous un double harnais, elle réussit à aller à cloche-pied pendant plusieurs années – avec tant de succès qu'elle développa un fier dédain du sexe opposé. Ils ne valent rien, pensait-elle, et ils ne valent rien disait-elle à chaque fois qu'on parlait des hommes. Dans sa solitude, elle trouva du réconfort dans ses activités et, exerçant divers métiers durant l'hiver, elle compléta ses revenus l'été à l'hôtel, et eut bientôt assez pour acheter « un morceau de sol » (les Noirs de la Côte ne parlent jamais de terre) et faire construire dessus une agréable maisonnette avec à côté, entouré d'une barrière de clayonnages, un carré où elle fit pousser des courges précoces et des haricots en été, et des choux de Géorgie (roses trémières des potagers) en hiver. Le terrain de Jane était sur la terre ferme, dans la pinède plate parsemée de blocs de ces palmiers-scies vert foncé à l'aspect tropical, et jouxtait l'entrée bordée de marais […] au-delà de laquelle, à cinq cents mètres de distance, s'étendent la vaste plage ouverte sur l'océan, les dunes de sable qui ondulent et les buissons de chêne nain et de cèdre de « l'Île ». Là, bien à l'abri au creux des fourrés et sous l'épaule protectrice des collines, on trouvait les résidences d'été des Îliens et là aussi, juste en face de la maison de Jane, se trouvait l'hôtel où, tous les jours d'été, elle faisait frire les merlans, bouillir les têtes de moutons (5), farcissait les crabes et faisait diverses autres choses avec les ressources de la mer que les pêcheurs apportaient régulièrement dans sa cuisine. Les droits de riveraine de Jane lui permettaient un mouillage où, amarré à une petite digue de pierre rudimentaire, elle garait la barque à fond plat dans laquelle elle traversait, matin et soir, les eaux calmes séparant sa maison de son lieu de travail. Ésaü, un Noir de peu d'envergure et de piètre apparence, encore assez jeune, menait une existence facile en pêchant, ramassant des crabes et faisant divers petits travaux pour les gens de l'Île. Il avait l'esprit d'aventure, comme la plupart des Noirs de l'Océan, et souvent, au petit matin, il menait sa yole percée au milieu des brisants à l'embouchure de la passe, puis en ramant (ou, quand le vent était favorable, poussé par le chiffon de sa voile), il s'aventurait en mer jusqu'à une dizaine de kilomètres de la côte, jetait une ancre faite de deux pots de fer de récupération attachés ensemble, et pêchait jusqu'à midi au-dessus des rochers des poissons noirs, sous le soleil brûlant, revenant sur le rivage pour vendre les meilleurs poissons aux Îliens et, après, mangeant lui-même les rebuts et les restes. Les autres jours, quand le vent d'est lui disait que le poisson ne mordrait pas, il s'embourbait dans les petites criques et les ruisseaux du marais ou le long du lagon, et prenait des crabes à pleins paniers, qui, en général, trouvaient facilement preneurs. Comme il apportait souvent son poisson à l'hôtel, Ésaü avait l'occasion de converser agréablement avec la vieille Jane, et elle lui donnait souvent de bons morceaux de nourriture de Blancs tombés d'une table trop remplie. En retour de ces amabilités gastronomiques, Ésaü coupait des bûches, préparait du petit bois et faisait d'autres travaux masculins que les jeunes Noirs chevaleresques exécutent fréquemment pour une femme en dehors de leur cercle familial. Un chaud matin d'août, Ésaü rassembla ses lignes et appâta dès qu'il fit suffisamment jour et, franchissant la passe peu profonde à l'embouchure du lagon, il rama paresseusement jusqu'à arriver au-dessus des rochers. C'était une aurore sans vent, la mer était sans une ride, et les vagues qui se soulevaient lentement réfléchissaient les teintes opalescentes du ciel à l'orient. La marée était encore descendante et sa force, augmentant la vitesse du bateau, l'amena rapidement à son point de largage, où il jeta l'ancre. Le bateau tourna lentement, dirigeant la proue vers la terre, pendant qu'Ésaü, à la poupe, s'assit le dos tourné au soleil levant, et jeta ses lignes. Le poisson mordit bien, et au bout de deux ou trois heures, le fond du bateau d'Ésaü était entièrement couvert des prises scintillantes, principalement truites de mer tachetées, merlans et poissons noirs. Le soleil se fit plus chaud, et Ésaü piqua du nez, somnola et finit par s'endormir, bien que, l'inversion de la marée ayant fait tourner l'avant de la barque vers le large, le soleil lui brûlât maintenant le visage. À la fin, vers midi, quand les rayons tombèrent droit sur sa tête crêpue, il se réveilla en sursaut : un gros maquerau avait sauté hors de l'eau assez près de lui pour l'éclabousser. Il jeta un coup d'œil sur une mer semblable à de l'argent en fusion. Un grand requin, aussi long que son bateau, remonta lentement des profondeurs juqu'à quelques dizaines de centimètres de la surface, et, restant sans bouger, le regarda de ses yeux froids, dépourvus d'expression. Ésaü frissonna. Grand Dieu, murmura-t-il, il est temps de rentrer ! et tandis que la sinistre créature disparaissait dans les profondeurs de l'océan, il releva rapidement l'ancre, attrapa les avirons et rama vigoureusement vers le rivage. La marée était haute quand il atteignit l'entrée ; il franchit les longs rouleaux au-dessus de la passe et aussitôt tourna le nez de son bateau vers le rivage sur les coquilles d'huîtres de l'amarrage. Il attacha ses poissons le long de ficelles et descendit pour chercher un marché, mais le temps perdu à dormir avait fait qu'il était trop tard pour pourvoir au repas de ses clients habituels, et, comme maintenant son poisson n'était plus frais, il n'avait plus d'autre recours que de le manger lui-même ; il se mit donc à le nettoyer et une heure plus tard, alors que Jane, après avoir servi le déjeuner de l'hôtel, mangeait seule dans la cuisine, Ésaü apparut et demanda poliment qu'elle lui prête une poêle à frire. — S'il vous plaît, madame ; et puis un peu de graisse pour la graisser. Comme ni la graisse ni le combustible ne coûtait quoi que ce soit à Jane, elle accepta généreusement, avec cette magnanimité qui pousse tant des nôtres à ne pas regarder à la dépense quand ce sont les autres qui payent. Ésaü frotta la couenne de lard bien grasse sur le fond large et généreux de la poêle à frire de l'hôtel et, quand il l'eut suffisamment enduite, il y jeta ses poissons ; le bruit et l'odeur horribles de la friture remplirent aussitôt les oreilles et les narines de tout le monde dans l'établissement. Ésaü fit frire et il fit frire encore, jusqu'au moment où, ayant rempli un grand plateau avec ses poissons, il suspendit la poêle, décrocha son appétit et commença à manger. Ésaü était un mangeur, et son art ne connaissait pas la demi-mesure. Saisissant un poisson par la tête et la queue, il le promenait latéralement le long de sa bouche, comme certains voyageurs le font avec des épis de maïs vert, ou comme le Nègre du village joue de l'harmonica, jusqu'à ce que, le temps d'un clin d'œil, il ne restât plus que des arêtes dans ses doigts graisseux ; alors, il jouait d'un autre harmonica, jusqu'à s'en être mis plein jusqu'au cou en quelques minutes – il ne restait plus que dix à douze truites grillées, qu'il cacha avec la vieille Jane, pour s'en occuper plus tard, et s'en remit à l'ombre d'un grand chêne broussailleux voisin pour se reposer. Il se jeta sur le sable et dormit plusieurs heures comme un anaconda repu. À la fin, vers le coucher du soleil, le vent de la terre apporta des moustiques de la terre ferme à travers le lagon, et ils grouillèrent au-dessus de lui. Pendant qu'il s'agitait dans son sommeil troublé, certaines des aubépines qui poussent partout sur les sables de l'île firent leur chemin au travers de son pantalon en toile fine et le piquèrent, ce qui le réveilla. Il se leva, grincheux et bougonnant, et retourna à la cuisine où Jane préparait déjà le dîner. — Eh ! où es-tu allé, Ésaü ? lui demanda-t-elle en guise d'accueil. — J'étais allé dormir, madame, mais les moustiques et les aubépines et tout le reste m'ont réveillé et m'ont fait me lever. — Qu'est-ce que tu vas faire du poisson que tu as laissé, Ésaü ? Les Blancs ont fait dire que les poissons les gênaient et ils m'ont dit de les jeter dans la rivière. — J'ai eu du mal pour les manger tous à la fois ; mais je ne voudrais pas avoir à les jeter dans la rivière. Ésaü se glissa vers le plateau de poissons et, les regardant avec regret, il en arracha avec les doigts quelques morceaux à grignoter, et les porta à sa bouche. — Tu ferais mieux de jeter ça, Ésaü. lui conseilla Jane qui s'activait à sa tâche. — Oui, madame, je les jetterai plus tard. Je ne les mange pas, je les grignote juste. Et il partit lentement vers le lagon, avec le plateau sous le bras, mais, tout en marchant, il grignota si bien les poissons que, quand il arriva au bord de l'eau, il ne restait pas grand chose en dehors des arêtes. Deux heures plus tard, Jane alla voir la maîtresse de maison avec un visage anxieux. — S'il vous plaît, madame, donnez-moi du gingembre et d'autres choses pour les donner à Ésaü avant qu'il ne soit mort. Pour sûr, ce garçon a un énorme appétit pour manger de la nourriture. Il a pris tous les poissons, il ne pouvait pas les vendre aux Blancs parce qu'ils étaient restés toute la journée au soleil. Et il les a fait frire et en a mangé lui-même trois ficelles, et il a laissé une ficelle pour plus tard, et je lui ai dit de jeter cette ficelle-là, et il est parti la jeter, mais les poissons pleuraient en suppliant Ésaü, et Ésaü les entendait pleurer, et il les a grignotés, et il a continué à les grignoter, les grignoter encore, jusqu'à ce qu'il ait mangé presque tous les poissons, et maintenant, c'est les poissons qui le mangent ! J'ai une bouteille de pommade équine, pour frotter les chevaux. Je lui en ai donné, mais la bouteille n'était qu'à moitié pleine, et j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de pommade pour lui faire du bien, bien qu'elle étouffe Ésaü quand il l'avale, et elle le fait cracher comme crachent les crabes. Maintenant, il se roule sur le sol, encore et encore, comme le mulet le dimanche, et vous pouvez l'entendre gémir comme la femme gémit à la veillée, quand son mari est mort, etc. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous me donner de la pommade, ou n'importe quoi à lui donner ; peu importe si c'est du pétrole (6), parce que ce garçon va mourir ! — Que voulez-vous, Jane, du gingembre, de la menthe poivrée ou du whiskey ? — C'est quoi le dernier dont vous avez donné le nom, madame ? — Du whiskey. — Madame, c'est trop précieux pour le jeter si ce garçon devait mourir. Si vous n'avez pas de pommade, madame, s'il vous plaît, donnez-moi le gingembre et la menthe poivrée, les deux, pour que je puisse les jeter dans Ésaü. — Ne lui donnez pas trop de choses, Jane, une suffit. — Madame, est-ce que ce garçon n'a pas mangé quatre sortes de poissons ? Je veux lui donner des remèdes pour atteindre toutes les sortes de poissons qu'il a mangées. Je ne veux pas qu'il meure entre mes mains, parce qu'il n'a pas de famille, et qu'il n'appartient à aucune société qui pourrait s'occuper de son enterrement, et je sais très bien que je ne veux pas dépenser mon argent à acheter un linceul, un cercueil et tout le reste pour Ésaü. Alors, s'il vous plaît, madame, faites vite, donnez-moi le produit pour le lui mettre et voir si je peux lui sauver la vie ! Une large dose de gingembre et de menthe poivrée fut versée dans une tasse en étain, dont Jane plaça de force le bord entre les dents d'Ésaü, et elle le fit boire si bien qu'en quelques minutes, il s'agitait sur le sol comme un poisson qu'on vient de sortir de l'eau. Ses spasmes furent cependant de courte durée, et il resta allongé dans un état de demi-inconscience. Jane était ravie. — Madmae, vous et moi, on a sauvé la vie d'Ésaü. Ce garçon nous appartient, à vous et à moi, et je vais le mettre au travail. L'été déboucha sur un automne précoce. Les jours raccourcissaient. Les soleils de septembre brûlèrent sur le maïs mis à mûrir et, à travers les nuits qui s'allongeaient, de lourdes rosées tombèrent sur l'herbe aux jupons violette et sur les boutons d'or. Entre le coucher du soleil et le crépuscule, les canards d'hiver s'envolaient de leurs terres nourricières vers leurs perchoirs dans les étangs des pinèdes et toute la nuit bruissait du petit « touit touit » des merles traversant pour rejoindre leurs quartiers d'hiver. Ainsi Jane, au dernier été de ses jours, jeta un regard bienveillant sur l'homme qu'elle avait sauvé, bien qu'elle n'ait pas accordé beaucoup de prix à ce sauvetage, et Ésaü, petit à petit, prit l'habitude de rôder dans sa cuisine, et d'accepter le regard de propriété qu'elle jetait sur lui, cassant du bois et faisant d'autres petites tâches pour elle, comme si ça allait de soi. À la fin, un jeudi soir vers la fin du mois, Jane se présenta timidement devant sa patronne, tenant un coin de son tablier devant un coin de sa bouche, qui s'élargissait d'une oreille à l'autre. — Patronne, je viens vous dire, madame, que je vais épouser Ésaü. Ce garçon tournicote dans la cuisine jusqu'à ce que mon chemin croise le sien. Je ne peux pas me déplacer sans tomber sur lui. Alors, je vais le prendre comme mari. Cette annonce causa quelque agitation parmi les dames de l'hôtel, et, comme Jane avait fixé le mariage au samedi suivant, elles se hâtèrent de visiter leur garde-robe pour y trouver de quoi parer la mariée. Une vieille mousseline à points suisses, plus ou moins oubliée, fut proposée par sa propriétaire comme quelque chose de doux et virginal, avec quoi mâter le vaisseau qui avait sillonné les sept mers du mariage. Une autre dame de l'hôtel proposa une paire de bas blancs et, comme Jane désirait un voile, un pan d'une ancienne moustiquaire, fortement amidonné et nettoyé avec soin, compléta le costume. Le samedi soir, une heure après le dîner, Jane, conduite par Ésaü et accompagnée du locus pastuh (le prédicateur de l'église locale) fit son apparition devant la compagnie de l'hôtel rassemblée sur la placette, et annonça qu'elle était prête à se marier. Le voile en moutiquaire avait été disposé par certaines des dames pour former une boucle artistique, et les points suisses l'enveloppaient de leur raideur amidonnée. Le nœud fut bientôt fait, et Jane, portant le gâteau de mariage dans ses bras et suivie par son nouveau mari, s'élança comme irait sur les flots un brigantin encrassé rempli de charbon étrennant une voilure réassortie. Le matin suivant, Jane apparut dans la cuisine plus tôt que d'habitude. La patronne de l'hôtel lui demanda ce qu'elle avait fait de son nouveau mari. — Je l'ai chassé. Je n'en veux plus. Qu'est-ce que je ferais d'un homme ? Je n'ai pas de fortune ! J'ai épousé Ésaü pour avoir un mari, je ne l'ai pas épousé pour avoir un homme ! Les Noirs qui ont grandi depuis la libération ne valent rien ! Je l'ai épousé, alors je le renvoie ! — Pourquoi alors l'avoir épousé, si vous n'en voulez pas ? — Pfff ! Madame ! Je l'ai épousé pour faire taire toutes les autres femmes ! Vous croyez que je veux qu'elles m'appellent vieille fille ? |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Notes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

u Le malœil | (1)____________The Plat-eye (pages 183 à 189) |